الطاعون المصري: اللقب الحامل لخلفية تاريخية قاتمة

يقال في الأوساط الفاسية "عامل بحال الطاعون المصري يشويني فيه"، وهو من الأمثال الدارجة على لسان الفاسيات عندما يتكلمن عن شخص ثقيل الدم ولا يحتمل، كما أنه يتميز بظل أثقل ويفرض نفسه عليك غير عابئ بقدرتك على تحمله.

قد يتساءل البعض عن علاقة شخص ثقيل الظل بالطاعون، وليس أي طاعون بل بالطاعون المصري بالضبط، كأنما لهذا المرض الخبيث جنسيات. لكن في الحقيقة لكل لهجة تعقيداتها، ولا يخفى أن لهجة أهل العدوتين من أكثر اللهجات المغربية تعقيدا لكثرة تشبيهاتها واحتفاظها بذكريات تاريخية على صيغة مقولات، أو عبارات قد تتغير مع الزمن وتفقد حمولتها التاريخية لتصبح من الأمثلة الشعبية المنتشرة.

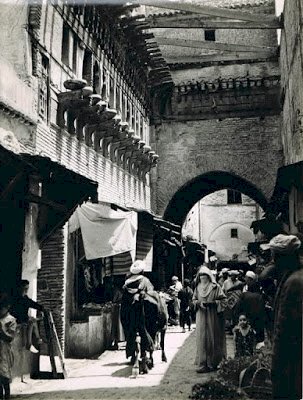

قبل "فك شفرة" هاته المقولة، دعونا نعود بالزمن إلى الخلف، ليس إلى يوم صلاة العيد للسلطان أو يوم خروج محلته ولا حتى إلى احتفال بالعاصمة، بل إلى يوم 12 شتنبر من سنة 1742 الذي وافق رجب، شهر بداية الاستعداد لروحانيات رمضان. لكن ليس هذا الغرض من ذكره الآن، فهذا التاريخ كان بداية لهطول أمطار طوفانية مسترسلة نحو أربعين يوما جرفت الأخضر واليابس، كما اجتاح فاس سيل عظيم تهدمت بسببه دور كثيرة. في هذا الوقت بالذات، بدأ المرض الأسود بالانتشار في فاس وأحوازها، وذكر الإخباريون والمؤرخون أن من أسبابه قافلة للحرير قادمة من المشرق حطت الرحال بتازة، وكان فيها من حمل العدوى من مصر والشام.

ليس الطاعون بمرض جديد على أهل فاس، بل كان منهم من عاصره أيام المولى إسماعيل بين 1678 و1680، إلا أن المغرب كان بمنأى عنه لمدة نصف قرن تقريبا، عندما ظهر من جديد عن طريق التجار، فوجد الأرض الخصبة ليتكاثر خاصة وأن البلاد في حالة من عدم الاستقرار بسبب قيام حروب طاحنة حول العرش العلوي، وكل من الفريقين له أنصاره من كل ربوع المملكة، الذين ساهموا أشد مساهمة في تفشي المرض عن طريق تنقلاتهم، وكذا نهبهم الذي خلف الجوع بمناطق عديدة، من بينها العاصمة الإدريسية التي تضررت أيما ضرر.

فمن ناحية، كان المرض الأسود ينتشر بأزقتها ودروبها. ومن ناحية أخرى، هلك الناس بالجوع حتى خرجوا من دورهم للبحث عن مدن جديدة يعيش فيها أبناؤهم. وإذا كانت سنة 1742 لم تنته إلا وهي مخلفة خلفها أزقة مليئة بالجيف، ومنازل خالية ترثي أصحابها، فإن السنتين التي تلتها شهدتا انتشار المرض بكل الحواضر والبوادي. إلا أن خبره انقطع لسنوات بعدها وانزاح ظله الثقيل ليعاود الرجوع مرة أخرى إلى فاس سنة 1750 بنفس الشكل تقريبا. فهاهو شهر أبريل على أبوابه والقحط يعم البلاد، حتى كاد يعم الناس اليأس بعد صلوات استسقاء وصلت لستة عشر مرة بكى فيها المسلمون في مصلاهم وتضرع خلالها اليهود في بيعتهم، لتأتي تساقطات طوفانية من جديد أغرقت الأرض وجرفت البهائم وكل ما خزنه الناس من زرع. فارتفعت الأسعار بشكل كبير جعل الناس يعودون إلى نبات "إيرني" الذي يكون نعم السند للمحتاجين أيام الجوع، ومن الناس من توجه نحو سفن النصارى ليأخذ من اللوبياء التي أتوا بها إلى المراسي.

عاد المرض الأسود لينتشر بين الجوعى وضعيفي التغذية، لتظهر عليهم أعراضه المعتادة ،من حمى وقشعريرة، يتبعهما عطش حارق مع ظهور للدمامل، مؤديا عند عدد كبير من المصابين إلى موت غادر.

ما يثير الانتباه هو أن الطاعون يأتي ببعض المدن التي تكون هي القلب النابض لمنطقتها فيسهل انتشاره بالحواضر الباقية، فهاهو طاعون الخمسينيات يسبق بمراكش ويسير في محلة السلطان محمد بن عبد الله من مدينة البهجة إلى العاصمة الإدريسية والمدينة الإسماعيلية، مما ساهم بانتشار المرض من جديد بين سهول الشاوية وأحواز رباط الفتح. إلا أن العاصمتين الشماليتين فاس ومكناس قد استشرى فيهما المرض قبل وصول المحلة التي رجعت عندما علم السلطان باشتداد المرض وتفاقمه، خاصة بدروب الحاضرة التي وصل فيها عدد الضحايا إلى ثلاثمائة شخص يوميا حتى ضاقت القلوب وجفت المقل من الدموع على من رحمهم الله دون رجوع. لم يكف المرض الخبيث عن الانتشار والتفاقم إلى صيف السنة الموالية التي وافقت شعبان 1163.

لم تمض هاته السنون العصيبة وتنفرج الغمة على الأمة إلا وفاس خاوية على عروشها، حيث بقيت حومة الكدان تبكي أهلها وحومة القواس تشاهد أطلال درب اللمطي وترثيان الذي مضى. فلا الجوع ولا الطاعون تركا عائلة إلا وزاراها حتى تراكمت الأهوال عليهم وضاق الناس بأنفسهم وحكا الأولون لمن تلاهم كيف سارت "عواتق" فاس ربات الكبرياء وعزة النفس وهن يسعين كسرة خبز تسد رمقهن. إضافة إلى النزيف الديموغرافي، فإن السياسة والحياة الاجتماعية لم تكونا بمنأى عن التضرر.

الرخاء والشدة

في سنة 1798، وبينما كانت البلدان المجاورة تصارع المرض الأسود من جديد فإن المغرب ظل بمنأى عن ذلك إلى حدود 1799 عندما جاء الحجاج من جديد وهم محملين ببركات المشرق وبالوباء المتفشي فيه.

يتفق المؤرخون ممن عاصروا الوباء أن فاس سجلت 65000 إصابة، حتى أن مستشرقا فرنسيا زارها سنة 1801 يخبر بأن هناك من الأحياء من بقي فيها ثلاثين شخصا لا غير. سنة 1801 كانت هي نهاية هذا الطاعون بفاس بعد أن أخلاها من جديد وهي لم تتنفس الصعداء بعد. لكن كما يقال إذا اشتدت الأزمة تنفرج، وآذن ليلها بالانبلاج خمس عشرة سنة بعد ذلك عندما جاء شبح المجاعة من جديد وتلته بعد ثلاث سنوات طامة المرض الأسود الذي تصدى له المجلس الصحي الدولي بطنجة أنذاك بحجر صحي لكل المراكب القادمة من مصر أو غيرها، لكن في مايو من سنة 1818 وقف المركب الإنجليزي "الطاج" القادم من الإسكندرية والذي يحمل إبني السلطان مع ستين حاجا منهم 17 امرأة، فكان من الصعب فرض الحجر الصحي على هذا المركب الذي يحمل ذرية السلطان وهي قادمة من البقاع المقدسة.

كان هذا المركب الراسي بطنجة أول مركب أدخل الجرثومة إلى بلد ابن بطوطة عن طريق يهودي حمل أمتعة قائدَي مركب توجَّهَا لرؤية المركب الإنجليزي قبل السماح له بالمرور. ومن هناك توالت المراكب الخاصة بالحجاج وبعض الملاحين، فانتشر الوباء بميناء طنجة والمدينة العتيقة، إلى أن وصل ضواحي فاس المحروسة ولبث فيها حولا كاملا. ولم تكن سنة 1820 هي نهاية الطاعون لكن خفت وطأته لما حل من بعده من كوارث أخرى، كالمجاعة العظيمة أو الوافد الجديد "بوكليب" (الكوليرا).

إن الطاعون من الأمراض الوبائية التي ترسخت في الذاكرة العالمية بكل ربوع المعمورة، وليست مدينة فاس باستثناء، فكيف لها أن تنسى حدثا حفر باللاوعي الجماعي، وبقي ذكره إلى حدود سنين متأخرة يذكر الأجداد بما سمعوه عن إظلام السماء وسخطها الذي جلب المرض الأسود للبلاد وفرض "الكرنيتة" (الحجر الصحي) على أهلها فشاهدوا ذويهم يموتون رغم استعانتهم بطلاسم المشعوذين وتراكيب العشابين في زمن كان فيه الفكر خاملا.

بعد كل هذا أتستطيعون الآن ربط العلاقة بين مقولة "الطاعون المصري" ومعناها الحالي؟

بقلم: إلياس أقراب